De l'Afrique à Cuba

La création de Tado

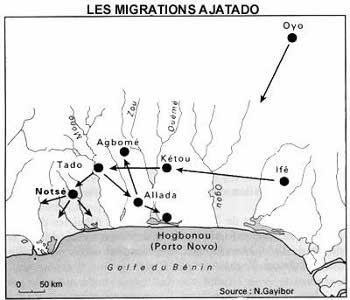

Si l'on en croit les traditions locales, des populations ajá ou adjá (aujourd'hui aussi appelées Ewé-Fon) ont quitté à partir du 13ème siècle la région de Kétou ou Ketu (dans l'actuel Bénin) et d'Oyó (dans l'actuel Nigéria) en terres yorubas, pour aller s'établir dans un premier temps à Tado ou Stado, près du fleuve Mono. Cette ville se peuple progressivement suite à diverses vagues migratoires successives.

Le puissant royaume de Tado prospère en rayonnant, surtout culturellement, sur un territoire de plus en plus immense. Dans son âge d'or, que l'on peut situer entre le 15èmeet le 17ème, le royaume ajá de Tado s'apparentait à une confédération couvrant un espace allant de la Volta au Kouffo et de la mer à Agbonou (Atakpamé) et à Kambolé (Tchamba). Deux groupes ethiques s'y forment : les Ewés, Evhés, Ehué ou Evegbé et les Fons.

Aux environs du 14ème ou 15ème siècle, le groupe Ewé quitta la cité de Tado en direction de l'ouest pour fonder la ville de Notsé, Notsié, Notsye ou Wancé. Les causes de leur départ ne sont pas élucidées mais une piste reste des conflits de succession dans le royaume de Tado.

L'exil des Fons

Les ancêtres des Fons, les Agassouvis, sont partis de Tado sous le règne du roi Kponsu Aduwoene. Ils se dirigent vers Savi, Savé, Sahè ou Sahwe puis investissent la ville de Davié qui deviendra Allada ou Aladá (cœur du royaume d'Ardá, Adrá, Ardrá, Aradá ou des Ardres). Ils s'établirent dans la région jusqu'à ce que, suite à des querelles autour du trône d'Allada, 2 princes, Awesu ou Té-Agbanlin et Dogbali ou Do-Aklin, décident de s'exiler laissant le trône à leur frère Kopkon ou Lansouhoutô.

L'aîné, Té-Agbanlin ou Zozérigbé, se dirige vers le sud-est et fonde Hôgbonou (baptisé plus tard, en 1782, Porto-Novo par les portugais), capitale du royaume d'Adjatché, sur la côte orientale d'Ouidah. Do-Aklin puis son fils Dako, Dakodonou ou Dako Donou (règne de 1620 à 1645), au détriment de son frère plus âgé Gangnihessou ou Ganyé Hessou (assez méconnu qui fut peut être plus un chef de tribu qu'un roi), jettent les bases d'un nouveau royaume à Abomey ou Agbomé, plus au nord, en 1620. Aho aussi surnommé Houégbadja (règne de 1645 à 1685), fils de Gangnihessou, en établit les bases légales et les grands principes de fonctionnement : règles de succession, missions politiques des souverains... Il forme un gouverement avec qui il dirigea adroitement, codifie la religion et l'administration et développe la ville d'Abomey. À cette époque, le royaume qui se limite au plateau d'Abomey prend le nom de royaume du Dahomey (possiblement autour de 1645).

Son fils et successeur, Houessou Akaba (règne de 1685 à 1708) hérite d'un royaume aux frontières sûres. Il poursuit l'entrepise de son père et tente d'étendre son royaume en attaquant les royaumes yorubas voisins mais cette guerre sanglante ne fut parachevée que par quelques succès. À sa mort en 1708, son frère, Doussou Agadja (règne de 1708 à 1732) lui succède car Agbo Sassa, le fils d'Houessous Akaba, est trop jeune.

Le commerce d'esclaves

Grâce aux victorieuses campagnes militaires que mène Doussou Agadja vers le sud, il conquit le royaume d'Allada en 1724 et celui de Hueda avec sa capitale Savi et sa capitale économique Ouidah, Whydah ou Fida en 1727. Agadja réussit ainsi à étendre son royaume vers le sud jusqu'à l'océan. Ayant désormais un accès à la mer, il développe le commerce d'esclaves, sans les intermédiaires de la côte, avec les Européens (Portugais et Néerlandais) qui préfèrent rester sur la côte, ne désirant pas s'aventurer à l'intérieur du continent. Durant ces conquêtes des royaumes du sud, l'usage de femmes guerrières appelées amazones par les Européens (par comparaison avec celles de la mythologie grecque) fut déterminant.

Malgré la puissance de son armée, Agadja n'a pas pu mettre son royaume à l'abri de l'invasion des Yorubas du puissant royaume rival d'Oyó en 1726. Suite à cette défaite, il conclut la paix avec Oyó en 1727 par un accord qui contraint le royaume d'Abomey à payer un lourd tribut annuel (l'agban) : armes, perles, textiles, animaux, une quarantaine de jeunes filles et une quarantaine de jeunes hommes destinés aux sacrifices humains et à l'esclavage.

Agadja ignore le tribut les premières années, ce qui coûta à son royaume de nouvelles invasions en 1728, 1729 et de 1730 à 1732. Cette dernière défaite a été particulièrement humiliante pour le royaume d'Abomey qui vit son prince héritier Tegbessou alors pris temporairement en otage, faire partie pour un temps, du tribut humain enfin payé à Oyó. Cette soumission n'épargne pas pour autant le royaume d'une nouvelle invasion yoruba en 1739. Le royaume d'Oyó laissa un représentant à Abomey qui devient ainsi un royaume vassal. L'instabilité que génère les conflits récurrents entre royaume d'Abomey et royaume Yoruba perturbe les routes marchandes d'esclaves et permet aux ports de Porto-Novo et Badagri, rivaux d'Ouidah et situés à l'est, de se développer et de participer au commerce triangulaire. Les troupes d'Oyó laissant chaque fois la capitale Abomey en feu, Agadja se résigna à transférer la capitale de son royaume à Allada en 1730 et jusqu'à sa mort en 1740.

Son fils, Tegbessou ou Tegbesu, lui succède en 1740. À peine couronné, il annonce qu'il refuse de payer l'humiliant tribut au Royaume d'Oyó. Les Yorubas réagirent vite et Tegbessou dut se plier lui aussi contre son gré au versement du tribut. Pour compenser cette perte d'argent, Tegbessou se fit ardent défenseur de la vente d'esclaves aux Européens (Néerlandais, Portugais, Danois, Anglais et Français) qui le rétribuait avec des armes à feu. La côte du Dahomey devient une plaque tournante du commerce triangulaire. Tegbessou s'assurait ainsi une rente annuelle de 250.000 livres sterling. En 1774, son fils, Kpengla, le remplace. Il fait du commerce des esclaves et des guerres de conquête son credo.

Ses successeurs ont peu marqué l'histoire jusqu'en 1818. Ghézo prend le pouvoir par un coup d'état. Il réorganise son royaume, rétablit la paix civile, constitue une armée puissante et bien entraînée, célèbre par son corps d'amazones. Cette militarisation à outrance lui permet, au milieu du 19ème siècle, d'attaquer les Yorubas et de se libérer du tribut dû à l'État d'Oyó. Il capture de nombreux africains pour les vendre sur la côte. Il continue ainsi de faire prospérer le commerce des esclaves mais multiplie aussi les parcelles d'agriculture (noix de palme et palme à huile) et introduit des cultures nouvelles (maïs, tomate, arachide, tabac...) pour remplacer le commerce de la traîte qu'il sent menacé.

Son fils, Glélé, le remplace en 1858. Il poursuivit la politique d'expéditions militaires, en partie pour venger la mort de son père, et aussi dans le but de capturer des esclaves et faire perdurer le commerce des esclaves. S'il signa un traité avec la France le 19 mai 1868, cédant Cotonou aux Européens, il refusa toujours de recevoir des émissaires anglais qui venait d'interdire le commerce de l'esclavage sur les côtes. Commerce qui vit son déclin dès lors que les navires britanniques attaquèrent sans relâche les navires esclavagistes depuis le Nigéria.

Les Ararás à Cuba

Le commerce des esclaves a par conséquent déplacé vers Cuba une population africaine issue de la zone de l'actuel Bénin (côte surnommée "côte d'or" ou "côte aux esclaves"). Cette vague d'esclaves, estimée à plus de 200.000 individus entre 1750 et 1873, était essentiellement destinée à la production de canne à sucre. Ce processus a suivi 2 circuits.

Tout d'abord, de manière directe. Suite à l'attaque du royaume du Dahomey par l'empire Yoruba, de nombreux Ewé-Fons sont capturés, vendus en esclaves et transportés à Cuba entre 1750 et 1800. Puis, tout au long de son histoire et de son expansion (conquêtes et absorption d'ethnies), le Dahomey a lui aussi joué un rôle d'intermédiaire avec les comptoirs européens de la "côte d'or" en proposant des esclaves faits prisonniers dans la zone de l'actuel Bénin et parmi les peuples de son voisin yoruba.

D'autre part, il existe un circuit indirect qui a relié l'Afrique à Cuba. En effet, Haïti a reçu un important afflux d'esclaves destinés à la production de la canne à sucre. Cette terre, alors colonie française, n'eut pas de difficulté pour se fournir en esclaves au sein du commerce triangulaire puisque la France pouvait directement profiter des comptoirs installés au Bénin. À partir de 1791, suite à l'insurrection de nombreux esclaves contre leurs maîtres, un grand nombre de propriétaires français et certains de leurs esclaves ont fui vers la zone orientale de Cuba. Ils ont ainsi apporté leurs musiques et leurs instruments.

L'appellation "ararás" fut donnée à Cuba aux esclaves issus des ethnies Fon, Ewé, Adjá, Popo, Mahí et Minas, capturés sur l'ancien territoire du Dahomey (actuelle République du Bénin) et importés sur l'île. Certains historiens ou musicologues estiment aussi que des petits groupes yorubas furent confondus et incorporés sous ce nom générique. Ils sont considérés comme un groupe hétérogène et minoritaire par rapport aux Lucumis ou aux Bantous. Le nom "arará" (on trouve aussi l'appelation "aradá") est dérivé du nom de la ville d'Alladá. Ils se répandent sur les actuelles villes de Matanzas, Jovellanos, Perico, Agramonte ou Cárdenas puis de la Havane et Cienfuegos. Leur influence s'étend jusqu'à Sancti Spíritu.

Au 17ème siècle, les Ararás ont l'occasion de se regrouper au sein de cabildos ou sociétés d'entre-aide qui reflètent les différentes régions et ethnies de provenance de ces esclaves. Ils prennent par exemple les noms de :

- Ararás dahomés ou Ararás dajomés ;

- Ararás maginos ou Ararás majinos (ethnie Mahí) ;

- Ararás sabalús, Ararás savalús ou Ararás sabalís (esclaves venant de la ville de Savalu ou Savalou, au nord du Dahomey) ;

- Ararás cuévanos (ethnie Covè) ;

- Ararás ajicóns, Ararás agicóns ou Ararás ajíkóns ;

- Ararás abopás ;

- Ararás nezeves, Ararás neceves ou Ararás neaeves ;

- Ararás kuébanos ;

- Ararás cuatro ojos.

Au 19ème siècle, on compte 7 cabildos ararás à la Havane, 4 à Matanzas et 3 à Santiago de Cuba.

Les cabildos permettent une convergence des divers groupes ethniques ararás qui, malgré des différences dans leurs pratiques socio-culturelles, vont devoir s'unir pour fortifier leur cohésion. Ainsi, la culture ararás est née de l'interaction soutenue et affective d'individus d'ethnies distinctes.

La culture arará s'est un peu noyée dans le métissage. Elle est encore particulièrement visible dans la région de Matanzas.

La religion

Bien que les Ararás aient été présents dans toute l'île, ils ont surtout pu recréer leurs cultes dans les provinces de la Havane et de Matanzas. Cette adaptation de leurs rites et religions africaines à Cuba reçut le nom de Regla Arará. Suite à des persécutions subies de la part des autorités coloniales et plus tard des néocolonialistes au début du 20ème siècle, les institutions religieuses ararás ont quasiment disparues de la vie publique dans de nombreuses régions. Elle ne survit actuellement qu'à Matanzas.

Les principaux temples ou établissements rituels ararás, communément appelés casas-templo, de la province de Yumurí (autour de Matanzas) sont :

- Araoko (Matanzas) fondé en 1816 qui abritait le cabildo Espíritu Santo ;

- Ayá Fukalawó (Jovellanos) ;

- Sociedad San Manuel ;

- Casa de los Zulueta, bien que proche géographiquement de la Sociedad San Manuel, il diffère des différences notables dans la manière de conduire les rituels ;

- Iré Amoreyé (Perico), autrefois connu comme la Sociead Africana ;

- Iré Moyokán (Cárdenas) créé en 1920.

Les établissements ararás d'Agramonte et de Torriente (dont la Casa de San Lázaro) sont une prolongation des temples de Perico et Jovellanos, bien qu'ils n'aient pas conservé le même niveau de pureté religieuse.

La finalité de la règle Arará est de mener une vie digne d'un passage heureux du monde des vivants à celui des morts. Pour cela, les croyants vénèrent des divinités avec lesquelles ils communiquent au travers de systèmes de divination (basé sur une boîte contenant 4 compartiments et des perles de couleur), de cérémonies avec musiques et danses (impliquant une possession), d'orations ou de saluts rituels. Ces dieux sont aussi consultés pour tout problème rencontré dans la vie quotidienne : problèmes de santé, parcours social... Tout manquement vis-à-vis d'une divinité peut être motif d'une situation défavorable dans la vie d'une individu. Le culte aux anciens est également très présent au travers de cérémonies (jobá pa kututó).

Panthéon arará

Les Ararás croient en l'existence d'un être suprême, créateur de l'Univers et Dieu unique, nommé Segbo Lisa, Dada Segbo, Oloddûmare ou plus rarement Mawu. Comme pour les Yorubas, il est inaccessible et ne s'intéresse en rien aux problèmes des Hommes. Ce sont les Foddúnes, Foldunes, Vodús ou Dallúns, entités mythiques qui représentent les forces surnaturelles présentes dans les règnes végétal, minéral et animal, qui sont en relation avec les humains. Ces divinités permettent aux initiés d'activer des énergies qui vont permettre la réalisation d'un souhait ou la prévention d'une action maléfique qui perturbe le développement d'un individu.

Il est assez courant de présenter les Foddúnes en parallèle avec leurs homologues yorubas, les Orishas. Ceci s'explique en partie par le fait que la religion arará a aujourd'hui absorbé certains éléments de la culture yoruba, à tel point qu'elle en danger de disparition. Voici les divinités principales du panthéon arará :

Ordre religieux

Le prêtre principal, guide spirituel, porte le nom de Babamí. Les prêtres de rang inférieur sont quant à eux appelés Eyalodús ou Bokonos. Ils vont en particulier diriger les awanes, cérémonie pendant lesquelles on "donne à manger" aux Foddúnes. Le chanteur principal d'une cérémonie religieuse se nomme le Gallo (qui signifie coq). C'est l'inspirateur des hymnes religieux. Les percussionnistes qui ont l'autorisation de jouer des tambours sacrés portent le nom d'Ajaonú ou Sojonu. Enfin, les participant les plus sages, qui peuvent mener quelques cérémonies, sont les Bakús.

L'instrumentation arará

Les Ararás ont peu marqué la musique populaire cubaine bien qu'ils possèdent une riche et complexe culture musicale. Il existe 3 sortes de répertoires musicaux : l'un est dédié aux divinités, le second aux ancêtres et le dernier est joué pour se divertir.

Les tambours du Dahomey sont facilement identifiables grâce à leur forme similaire à une coupe. Ils sont uni-membranophone et la peau est tendue à l'aide d'une corde de chanvre qui forme un zig-zag entre la peau et un système de chevilles clouées sur le corps du fût. L'autre extrémité est fermée et forme une sorte de pied pour le tambour. En général, ils sont décorés d'un liseré en zig-zag peint ou plus rarement gravé et parfois accompagné de visages humains ou d'animaux sculptés. Pour certaines cérémonies particulières, les tambours peuvent aussi être habillés.

Avec le temps, la construction complexe de ces instruments a été simplifiée et les tambours ont perdu leur forme de coupe pour prendre une forme plus cylindrique bien que le système de tension ait été conservé. Les décorations sont aujourd'hui moins riches.

La musique arará se joue sur 3 à 5 tambours qui peuvent, en fonction du type de cérémonie et de son destinataire, soit être joués à main nue sur la peau, soit frappés d'une main sur le fût avec une baguette et joués de l'autre main sur la peau. Quand il s'agit de tambours consacrés, il faut s'être lavé les mains pour jouer ou utiliser une baguette en forme de garabato (bâton en bois de goyave terminé en V) appelée adafí, bidafí, igdafí, guidafí ou encore aguidafí. Cet objet porte sans aucun doute une signification religieuse car il est aussi utilisé par les danseurs pour honorer certaines divinités. C'est une sorte de sceptre qui représente un dieu.

De nombreux noms sont donnés aux tambours. Assez régulièrement, ils sont appelés du même nom que les tambours yuka, soit, du plus large au plus petit, caja, mula et cachimbo. Ils peuvent aussi porter le nom générique de hun ou jun, probablement dans les alentours de Matanzas. Du plus grand au plus petit, ils reçoivent alors le nom de bugán, xumpé, hun-hogulo et buní. Ces mêmes tambours peuvent également être appelés ñonofó, ñonufó, yonofó, kun-gán ou caja (plus large), aplití, aplintí ou ablití (médium large), achébolisá ou sebolisa (petit médium) et güegüé, wéwé ou akuebí (plus petit). Certains parlent, notamment à Jovellanos, du plus grave au plus aigu, de junga, hunga, dajún, ojún dajó ou caja, de junguede, junguedde ou hunguede et de juncito ou huncito plus d'un optionnel jun, hun ou bajo. Il arrive que soit aussi cité un tambour complémentaire appelé klokó (petit tambour joué avec des baguettes). À Cienfuegos, on trouve les appellations ojún dajó, aplití/apletí et akuebí.

Le tambour le plus large, le ñonofó, se joue en général avec la main gauche sur la peau et avec la main droite munie d'un adafí qui percute soit la peau du bout du crochet, soit le fût avec le corps de la baguette. Ce tambour est placé au centre de l'ensemble musical et joue le rôle d'improvisateur. L'aplití se joue avec la main gauche nue et avec un adafí dans la main droite sur la peau. L'achébolisá et le güegüé se jouent avec 2 baguettes fines et flexibles qui frappent la peau.

Les tambours peuvent prendre des noms spécifiques en fonction des divinités pour lesquelles ils sont joués. Pour Asoyí, ils reçoivent le nom de sojún, asojún ou sohoun. Asojún peut aussi représenter plus généralement les tambours consacrés car ce mot signifie "tambours sacrés".

Cet ensemble percussif est complété par une oggán (cloche sans battant), équivalent de l'ekón des Abakuás, qui à défaut peut être remplacée par une guataca (serpette ou soc de charrue) et par des hochets métalliques (cherés, atcheré, asogue ou assongué). Le complexe rythmique produit accompagne des chants rituels en langue fon-ewé dirigés par un chanteur soliste, le jacimo, auquel répond un chœur. Les chants rituels comprennent des éloges aux saints et des chants en l'honneur des ancêtres (Kututó, Kotoko, Kutito ou Zamgbeto, équivalent des Eggúns du système yoruba).

Les enregistrements de musiques ararás sont très peu nombreux. Heureusement que certains comme Lazaro Ros, l'une des plus grandes références de la musique afro-cubaine, a dédié un CD à ces mélodies et chants : Asoyi - Cantos ararás.

Les Ajás :

Les Ewes :

Les Fons :

- Wikipedia (fr) - Langues Gbe

- Wikipedia (fr) - Gangnihessou

- Wikipedia (fr) - Dakodonou

- Wikipedia (fr) - Aho Houegbadja

- Wikipedia (fr) - Agadja

- Proyecto-Orunmila

- Ushuaia-Voyages

Les Minas :

Allada :

Abomey :

Royaume du Dahomey :

- Cosmovisions

- Wikipedia (fr) - Histoire du Bénin

- Abq-Qc

- Aide-Solidarite

- Ajavio

- HistoireDelAfrique

- Droit

- Universalis

- Wikipedia (fr) - Ouidah

- Scribd

- AfricaBeninCulture

- BORGHERO, Francesco ; MANDIROLA Renzo. Journal de Francesco Borghero, premier missionnaire du Dahomey (1861-1865): sa vie, son journal (1860-1864), la relation de 1863. Karthala, 1997. Disponible sur Google Books

- Porto-Novo

- Wikipedia (fr) - Langue Gbe

- Larousse

- Maliweb

- Benin

- Wikipedia (fr) - Bénin

- Aereb

Le commerce des esclaves :

- LEBEL, Sylvie. La traite des esclaves au Dahomey: Des causes complexes et diverses. 1999. Disponible sur AngelFire

- Wikipedia (fr) - Commerce triangulaire

Les Ararás :

- OrishasPlace

- HispanidadYMestizaje

- OROVIO DIAZ, Helio ; COSSARD, Olivier. Le guide des musiques de Cuba. Mille et une nuits, 2001

- LEYMARIE, Isabelle. Cuban Fire. Outre Mesure, 2007

- Baoasbl

- Iremo

- Wikipedia (en) - Arará

- MingleCity

- MARTINEZ FURÉ, Rogélio. Diálogos Imaginarios. 1979. Disponible sur Scribd

- Anthrocivitas

- HispanoCubano

- Estis

- EveryCulture

- AmitieFranceBenin

- Asereo

- CASTELLANOS, Jorge ; CASTELLANOS Isabel. Cultura Afrocubana. 1988. Disponible sur HispanoCubano

- Olomomifa

- PremelGilles

- Flogao

- CityPercussion

- Mediatheque

- Ife-Ife

- HounforObatala

- MondoMix

- Okana

- MelFisher

- ADN

- Lists

- AfricaResource

- Assatashakur

- CubanEmbassy

- BlackPlanet

- WaningMoon

- LeisurePlanetMusic

- FolkCuba

- ArcMusic

- BETANCOURT, Lino Neira. La percusión en la música cubana. Casa de las Americas, 2005

- BETTELHEIM, Judith. Cuban festivals: a century of Afro-Cuban culture. Markus Wiener, 2001. Disponible sur Google Book

- Docstoc

- CaribeNet

- SonEntero

- FlokCuba

- Baoasbl

- A. OLSON, Dale ; E. SHEEHY, Daniel. The Garland handbook of Latin American music (volume 2). Routledge, 2007. Disponible sur Google Books

- DANIEL, Yvonne. Dancing wisdom: embodied knowledge in Haitian Vodou, Cuban Yoruba, and Bahian Candomblé. University of Illinois Press, 2005. Disponible sur Google Books

- ColombiaAprende

- I-saac

- RevistaMundoYoruba

- Blogs

- Urenuerelv47

- Drum

- ArchivoCubano

- 200.0.25.50

La religion ararás :

- MundoYoruba

- CubaDebate

- MySpace

- Pt

- Atenas

- M. SANCHEZ, Sara. Afro-Cuban Diasporan Religions: A Comparative Analysis Of The Literature And Selected Annotated Bibliography. ICCAS Occasional Paper Series, 2006. Disponible sur WWW6

- Actas del Folklore. 1961. Disponible sur HispanoCubano

- Echuaye

- Santeria

- Lukabop

- ArchivoCubano

Les tambours ararás :

- ORTIZ, Fernando. Los tambores ararás - La conga. Editorial Letras Cubanas, 1995

- Fremeaux

- LaCult (fr), LaCult (es) ou LaCult (en)

- Mambo-Inn